文字 |「誰最中國」

圖片 |「來自網絡」

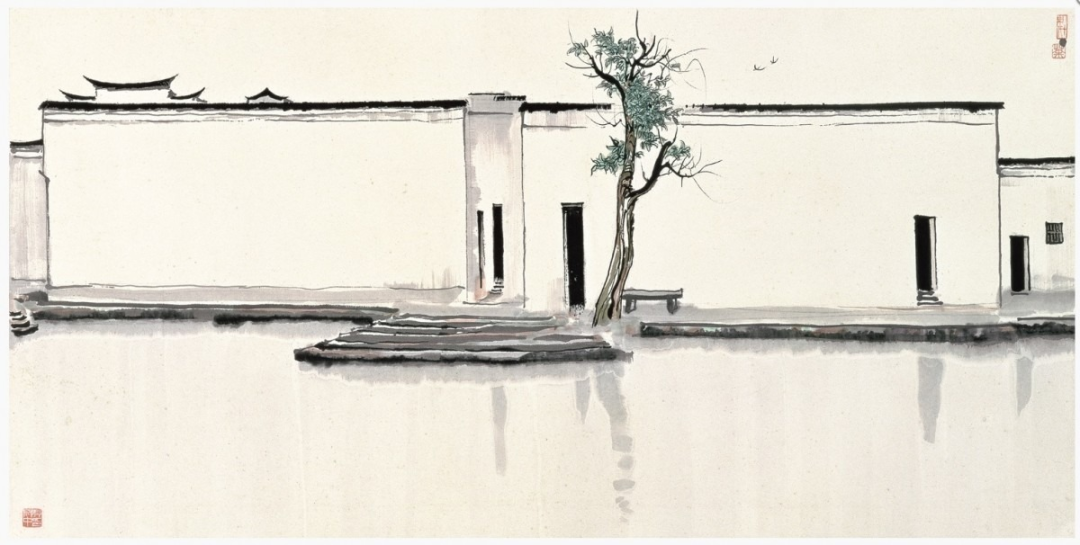

说起吴冠中,几乎人人都能想起他画里的江南。

白墙,黛瓦,绿柳,石桥……飘逸的线条,写意的水墨,像诗一样,梦一样……是水墨脱胎换骨,有了青春的容颜。

人们只管陶醉在他的江南里,甚至对于模仿他画风的人也宽容着,不去辨别真假,因难去辨别真假,或者,没必要去辨别真假。

但是他本人,却是从来眼里不揉沙子的,尤其是在艺术上——69岁时,他亲手毁了自己觉得不满意的所有作品;73岁高龄,仍奔波着打假画官司,视伪作为“蛆虫”,简直深恶痛绝;要是看到曾经出于情谊的赠画流落市场,他定会嗤之以鼻,要与那人绝交的。

晚年时,他却将价值几亿的作品悉数捐给各大美术馆,犹如嫁女一般一一因为他觉得那才是最好的归宿。

他这一生,经历过贫穷寂寞,也品尝过荣誉纷至,却始终是画前的赤子,将全部的挚与诚都赋予画中,而绝不允许其沾染上丝毫虚假、功利的气息。

“江南”之外,冠中是谁?就去他的画里看看吧。

他原本是浙大职业学校电机科的学生,对于一个出身于乡下清贫家庭的孩子来说,这已经是顶有前途的专业,也是让父母觉得无比荣耀的事。命运的转折缘自一个偶然的时机。17岁的吴冠中跟朱德群——也是他一生的挚友,到杭州艺专参观,看到了以前从来没有见过的雕塑和与绘画,突然觉得像是受到了异样世界的冲击,“就像婴儿睁眼初见的光景。”面对美的召唤,他彻底臣服了。他下定决心,“哪怕拼上性命”,也要转入艺专学习。在父母看来,画家是没什么出路的,可是不管怎样的苦口婆心都劝不回这匹脱缰的野马了——青春的导火索已经被美引燃,便只能迎接燃烧的命运。那时的杭州艺专算得上大师云集,教授几乎都是留法归来,如校长林风眠、教务长林文铮、教授吴大羽等,在他们的影响下,吴冠中流连于塞尚、梵高、马蒂斯、毕加索等西方大师营造的色彩世界。与此同时,他也是学校为数不多爱好中国画的学生之一,跟随老师潘天寿,在懵懂中领会着石涛、八大山人的美学意境。中、西两颗种子已经同时播在了青春的心灵里,只是还没人预料将来会结出怎样的果实来。1937年,象牙塔的宁静被炮火打破,吴冠中从此跟随母校开始了8年的漂流生涯。像是流亡的鸟儿般,他们曾短暂栖息于湖南的沅陵、贵州的贵阳、云南的安江村、重庆的璧山……只是手中一只画笔,从来没有停歇:他在警报声声的图书馆中画,在炮火连天的山坡上画,也在一间破旧的寺庙中画……无论外界如何纷扰,画中世界始终安静又澄澈。彼时,年轻人只顾埋怨这无可奈何的现实,却未意识到,人民的命运早已经同他的艺术创作暗合在了一起。1946年,吴冠中考取了教育部唯二的公费留法绘画名额之一,来到了真正的象牙塔:巴黎国立高等美术学校。在巴黎,他一面学习西方的绘画,一边利用课余时间奔波于巴黎的博物馆和画廊,连着把罗马、佛罗伦萨、米兰、伦敦等知名城市的博物馆和教堂都跑了个遍。一路上,他常是啃着寒酸的面包,心灵却吸取着丰富的艺术养分。原本,他是打算不回国了的,因为当时国内并没有好的创作环境。只是在国外,他常常感到落寞和茫然。他记得初去法国时,乘坐的四等船舱,下船时候,看到一二等舱的乘客付给服务生小费,他们几个中国留学生便也凑了10元交给美国服务生。对方却说,不收你们四等舱里中国人的小费。他记得在卢浮宫看断臂的维纳斯,一位管理员过来挖苦他:在你们国家没有这些珍宝吧?他激动地反击:这是希腊的,是被强盗抢来的,你没有到过中国,你去吉美博物馆,看看强盗抢来的中国珍宝吧——那一次他的法语讲得格外流利。他还记得在伦敦乘坐公共汽车,他拿一枚硬币买了票,但当售票员要将那枚硬币找钱给一位绅士时,绅士却大为生气拒不接受,因为那是出自中国人的钱。新中国成立后,学子们开始蠢蠢欲动:留法,还是回国?这确实是个问题。吴冠中也经历了好一番的犹豫与挣扎:在国外,他只待了3年,还有艺术才华和抱负没有施展;回国之后,百废待兴,尚不知前途何处。但他仍是下定决心回去了——终止了教授为他签署的延长公费申请,关键的原因是他在艺术创作上感到“失去土壤的空虚”,“脱离了祖国的土地和人民,感情犹如飘荡的幽灵,艺术凭什么诞生呢?”“我不愿自己的工作,与共同生活的人们漠不相关,祖国的苦难,憔悴的人面都伸到我的桌前!我的父母师友邻居,成千上万的同胞都在睁着眼睛看我!”“总得要以我们的生命铸造些什么。不论被驱在祖国的哪一角落,我将爱惜那卑微的一份,步步真诚地做,不会再憧憬于巴黎的画坛了。”谁道一语成谶,他日后真的被驱过,也卑微着,也确实是步步真诚地前行着。30多年后,他又曾几次回到巴黎,那时,留在巴黎的同窗已经扬名国际,在宽敞明亮的画室中作画,而他还居于北京的杂院中,家中只有一间稍明亮些的屋子。好友熊秉明问他:如果你当年不回去,必然也走在无极和德群(赵无极、朱德群,都是扬名海外的画家)的道路上,今日后悔吗?他摇摇头。“倒是他们应该羡慕我,朝朝暮暮,立足于自己的土地上,拥抱着母亲,时刻感受她的体温与脉搏。”原先他是偏画人物的,却被认为是形式主义而遭到批判,为了可以继续画画,他不得不转向风景画的创作。他钟爱写生,背着一只画箱,几乎走遍了祖国的大半河山。丽江的玉龙山,贵州的溶洞,桂林的山水,苏州的园林,新疆的牧场,青岛的崂山……都曾留下他奔波作画的足迹。有一次从海南岛写生回来,他拖着大包没有干透的油画上了火车。因为怕画被压到,就把它们放在了自己的座位上,他则一路站到了北京,最后双脚都肿了。却因为保存了画,仍旧开心得不得了。在河北乡下劳动时,条件很简陋,他就借来老乡的粪筐做画架,买来廉价的黑板刷胶做画板,画玉米、画高粱、画棉花,照样津津有味。生活的贫穷、他人的误解、没完没了的劳作,他都觉得没什么,只是有几年不能作画的时光,是他觉得最难过的日子,好像整个生命都萎蔫了下去。他的写生,重在一个“生”字,并不是纯粹的写实,而是要把生命感召出来,把大自然的生动气势画出来。为此,他常常要爬上爬下地搬动画架,使用“移花接木”,“移山填海”的手法,把这一处的景移到另一处——有时甚至会攀着树根爬上陡峭的山巅。譬如画乐山大佛,他是跑到大佛脚下仰画其上半身,又爬到半山腰俯画其下半身,再转过头画大佛脚下的江流……像飞燕一般盘旋,才创作出那样震撼人心的佛貌。在外画画时,吴冠中经常听到别人的赞扬,但真正打动他心弦的却是一位90多岁的老渔民说的,“中国人真聪明,外国人都画不出来”。估计那股天真的爱国情感,是与他一致的吧?他说他的画只关心两位观众,一位是村里的乡亲,一位是巴黎的同行老友——一个代表大众,一个代表专家。风筝飞得再远,联系祖国、联系群众的那根线都不能断。吴冠中的画笔,在油画布上绘彩,也在宣纸上挥洒。初时他痴迷油画的色彩,天命之年后才渐回水墨中创造自己的画境。

水墨、油画,一中一西,一古一今,一直在他的艺术生涯中交替前行,“感到油画山穷时换用水墨,然而水墨又有面临水尽时,便回头再爬油彩之坡。”他因为油画深入了艺术的门,却是因为水墨跻身国际大师之列。曾有人评价说,如果没有水墨,吴冠中不会走向国际,但是如果没有油画,他的水墨也不会达到成熟的境界。倒是很准确的。油画与水墨虽有各自的航道,他却常试着搭建两者间的桥梁,“引线条入油画,引块面入水墨”。同时,他也将中国人的意境与情感融入油画,将西方的现代抽象艺术融入水墨中。所以你看他的油画总能感到东方的魂,看他的水墨又隐现着现代的骨。他的墨画以江南系列最为人熟知。80年代,他曾数次去江南写生,画那些童年熟悉的白墙黛瓦,小桥流水,湖泊池塘……画家的眼被栉次鳞比的房屋层次吸引着,被疏密相间的黑白色块吸引着。他以抽象的笔法去捕捉具有永恒魅力的形式的美,却又每一处却都饱蘸着东方的情思:他画《秋瑾故居》,一横一竖的黑,是风骨凛然,墙上几只燕,似在悼念;他画《双燕》,黑瓦、白墙、淡水,简简单单,却处处是缱绻的乡情。他也以这样的笔触画松、画桦、画藤、画黄河、画长城……就像是抓住了它们的灵魂一般,画面之上,是狂草,是虎啸,是狂舞,是游龙,让观众的心也跟着一起震动。他在东方母体中孕育出的果实也征服了全世界:1992年,大英博物馆打破不为健在画家办展的惯例,为他举办了个人画展;1999年,他入选法兰西学院艺术院通讯院士,成为200年来首位获此殊荣的亚洲人。亦油画,亦水墨,亦东方,亦西方,万法归于一,其实都是为寻求美的意境。他在《横站生涯五十年》中写到:“我自己感到一直横站在中、西之间,古、今之间,但居然横站了五十年……”他确实是站在古今与中西交叉的十字路口的,四股力量在他的创作中碰撞,交织,融合,也将中国现代抽象绘画推到了新的高度,推向了世界。在生活中,他向来是淡泊的,早年贫穷艰辛他没有抱怨;后来他出名了,画卖出了天价,却又仿佛跟他没什么关系,依旧剪3块钱的头发,和妻子住在老房子里。他唯一要计较的就是他的画,誓要捍卫艺术的洁净。对于假冒的作品,他断不能容忍,哪怕耗费极宝贵的心力,也要与之对簿公堂;而对于不满意的作品,他也必要毁掉,“不愿谬种流传。”

《墙上秋色》 | 吴冠中 1994年

《墙上秋色》 | 吴冠中 1994年

他一生作画无数,也毁画无数。年轻时画得不满意了撕,后来他的艺术成功了,为了避免不好的作品流到市场,误导真心喜欢的人,他就一批批选出来毁掉。画在画纸上的就撕得粉碎,画在布上的就用剪刀剪成碎片,画在三合板上的就用油画颜料涂盖……有些大幅的画作他舍不得自己毁掉,就请儿媳和小孙子帮忙撕毁、火烧。想着这位老人站在窗前,看着曾经的心血、自己的“病儿”——对自己花费心力却作出的不满意的作品他视为是“病儿”,在院子中灰飞烟灭,心中大约也是有很多凄怆吧。陈丹青说他:终其一生,吴先生是个文艺青年,学不会老成与世故,而他这一辈的文艺青年大抵是热烈而刻苦的。因为热烈而刻苦,因为刻苦,那热烈愈显得有分量。在艺术面前,他始终是一份孩子心性,爱得纯粹,也憎得直接而不留余地,像水清澈,也像火奋不顾身。

吴冠中说,"我一生只看重三个人:鲁迅、梵高和妻子。鲁迅给我方向、给我精神,梵高给我性格、给我独特,而妻子则成全我一生的梦想,平凡,善良,美。”他一生能够心无旁骛专注于创作中,多赖于妻子。他是艺术家的性子,常常为了画画什么都不顾,是妻子以宽容与爱,为他的艺术撑起了保护伞。晚年时,他曾作一幅《寂寞沙洲冷》,一黑一白两只鹅蜷卧于沙洲之上,微闭双眼,仿佛各自沉浸在寂寞的世界里。那时他的妻已患了阿尔兹海默症,不记得他是谁。他与她说起往事,她只是淡然,仿佛世间一切都已经与她无关。他在《他与她》中写他与妻子的往事,读来总如泣血一般,"他感到无穷的孤独,永远的孤独,两个面对面的情侣、白发老伴的孤独。"2010年,91岁的吴冠中在北京医院安详辞世,遵从他的遗愿,骨灰撒向大海;第二年,妻子亦随他去了。似他画中的双燕,飞走了,留下欲语还休的江南,平白让人思念。

《墙上秋色》 | 吴冠中 1994年

《墙上秋色》 | 吴冠中 1994年